業務委託トラブル解決ガイド

未払い・契約解除への5ステップと予防策

お役立ち記事一覧に戻る

業務委託契約は、柔軟な働き方や専門知識の活用に不可欠ですが、「報酬が支払われない」「一方的に契約を打ち切られた」といったトラブルも後を絶ちません。内閣官房が公表した「フリーランス実態調査結果」(2024年)によれば、フリーランスとして働く人のうち11.8%が報酬の支払遅延や未払いを、8.5%が一方的な減額を経験しています。契約内容の曖昧さや当事者間の認識のズレが原因で、多くの事業者が深刻な問題に直面する可能性があります。

この記事では、業務委託で起こりがちなトラブルの具体的な事例と、その背景にある法的根拠を分かりやすく解説します。ご自身の状況にどの法律(民法・下請法・フリーランス保護新法)が適用されるのかを判断するセルフチェックから、トラブル解決の具体的なステップ、そして未然に防ぐための契約書チェックリストまでを網羅的にご紹介します。問題解決に向けた情報収集の一つとして、ぜひご活用ください。

💬 読者の疑問: 法律の名前は聞くけど、自分のケースがどれに当てはまるのか、判断基準が複雑でよくわからない…。

Contents

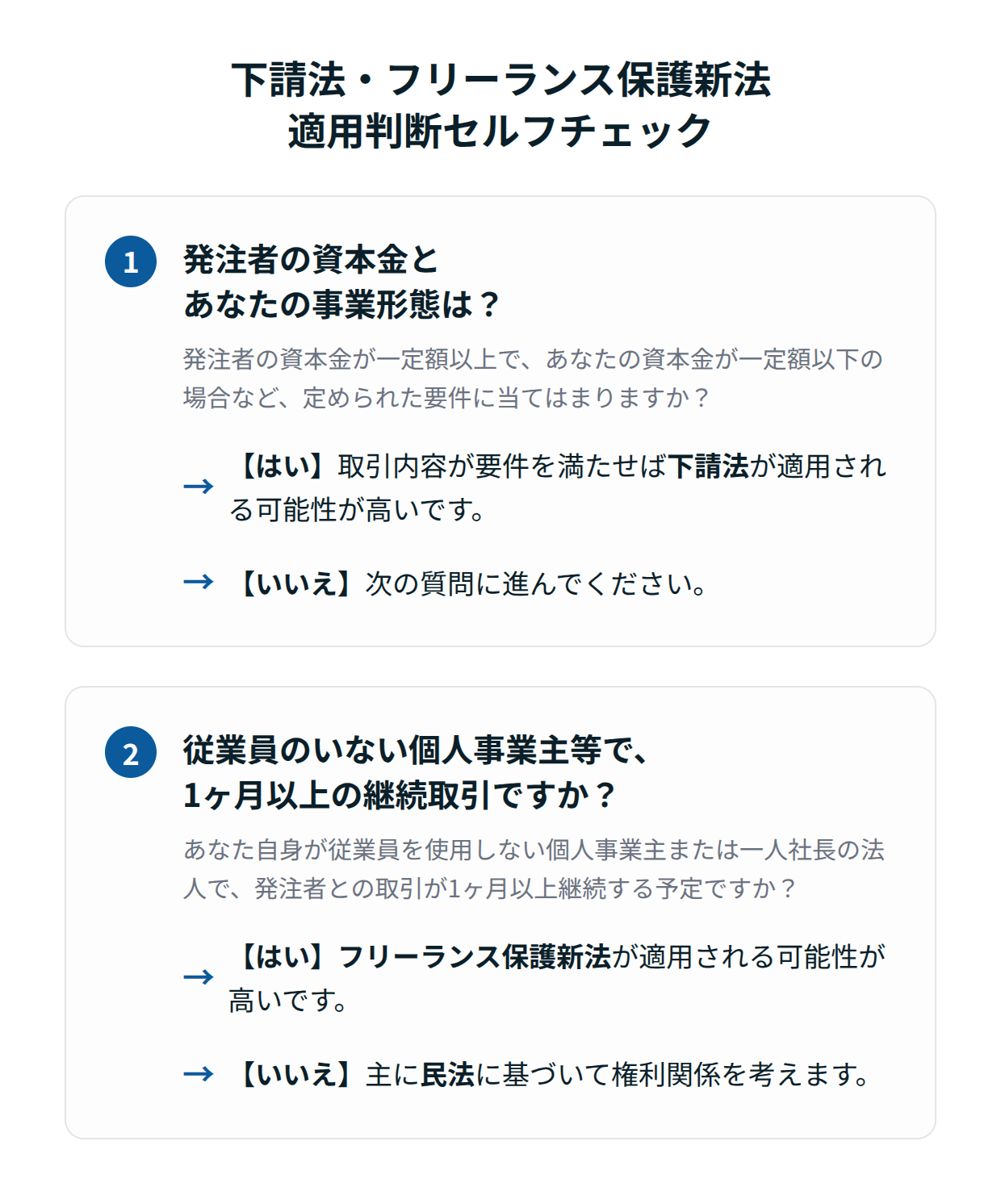

【下請法・フリーランス保護新法の適用判断】

ご自身の取引がどの法律の保護対象になりうるか、簡単なチェックリストで確認してみましょう。特に、下請法やフリーランス保護新法が適用される場合、民法よりも手厚い保護を受けられる可能性があります。

質問1:発注者(仕事を依頼した側)の資本金と、あなたの事業形態は以下のいずれかに当てはまりますか?

- 発注者の資本金が3億円超で、あなたが個人事業主または資本金3億円以下の法人

- 発注者の資本金が1千万円超3億円以下で、あなたが個人事業主または資本金1千万円以下の法人

- (情報成果物作成・役務提供委託の場合)発注者の資本金が5千万円超で、あなたが個人事業主または資本金5千万円以下の法人

- (情報成果物作成・役務提供委託の場合)発注者の資本金が1千万円超5千万円以下で、あなたが個人事業主または資本金1千万円以下の法人

- → はいの場合:取引内容が製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託のいずれかなら、下請法が適用される可能性が高いです。

- → いいえの場合:質問2へ進んでください。

質問2:あなたは従業員を使用しない個人事業主、または役員一人の法人ですか? また、その発注者との取引は1ヶ月以上継続する予定ですか?

- → はいの場合:フリーランス保護新法が適用される可能性が高いです。

- → いいえの場合:主に民法に基づいて権利関係を考えます。

このチェックリストは、適用される可能性のある法律を簡易的に判断するものです。

- 下請法が適用される場合:発注者と受注者の「資本金要件」と、定められた「取引内容要件」の双方を満たす場合に適用されます。

- フリーランス保護新法が適用される場合:資本金要件はなく、事業者と特定受託事業者(従業員を使用しない個人事業主や一人社長の法人など)との間で、一定期間以上継続する業務委託が対象となります。

- どちらも適用されない場合:すべての契約の基本ルールである民法に基づいて権利関係を考えます。

より詳しい下請法の適用範囲については、関連記事で解説しています。

また、2024年11月1日に施行されたフリーランス保護新法についても、こちらの記事で詳しく説明しています。

【事例別】業務委託でよくある8つのトラブルと法的根拠

ここでは、業務委委託で頻発する8つのトラブル事例と、それぞれの法的根拠を解説します。ご自身の状況と照らし合わせ、どのような権利を主張できる可能性があるのかを確認しましょう。

① 報酬・代金の未払い/一方的な減額

最も多いトラブルの一つです。契約で定められた期日までに報酬が支払われない、または合意なく減額されるケースは、発注者の債務不履行(民法第415条)にあたります。受注者は、報酬の支払いを請求する権利があります。

② 成果物の品質問題(契約不適合)

「納品された成果物の品質が低い」「期待した機能が実装されていない」といったトラブルです。契約が「請負契約」の場合、受注者は契約不適合責任(民法第562条)を負う可能性があります。発注者は、成果物の修正(追完請求)や、場合によっては報酬の減額、損害賠償請求、契約解除を求めることができます。ただし、発注者はその不適合を知った時から1年以内に受注者に通知する必要があります(民法第566条)。

③ 納期遅延・納品物の受領拒否

受注者が正当な理由なく納期に遅れた場合は履行遅滞という債務不履行になります。一方で、発注者が正当な理由なく成果物の受け取りを拒否した場合も、受領遅滞という債務不履行に問われる可能性があります。

④ 一方的な契約解除・中途解約

契約期間の途中にもかかわらず、一方的に契約を打ち切られるケースです。契約書に定められた解除事由に該当しない、または法律で定められた解除要件を満たさない一方的な解除は、債務不履行として損害賠償の対象となることがあります(民法第541条等)。

⑤ 度重なる仕様変更・追加業務の要求

契約当初の範囲を超えた仕様変更や追加業務を無償で要求されるトラブルです。当初の契約範囲外の業務については、別途、追加の契約や報酬が必要になるのが原則です。曖昧な指示は、後の「言った言わない」問題に発展しやすいため注意が必要です。

⑥ 知的財産権(著作権など)の帰属トラブル

制作したデザインやプログラム、記事などの著作権がどちらに帰属するのかで揉めるケースです。契約書で著作権の譲渡を明確に定めていない限り、原則として著作権は制作者(受注者)に帰属します(著作権法第17条)。発注者が成果物を自由に利用するためには、契約書で著作権譲渡条項を設ける必要があります。

⑦ 秘密保持義務違反・情報漏洩

業務遂行にあたり知り得た相手方の機密情報や個人情報を、許可なく第三者に漏らしたり、別の目的で利用したりするケースです。これは契約上の秘密保持義務違反であり、損害賠償請求の対象となります。特に個人情報に該当する情報の漏洩は、個人情報保護法に基づく罰則(第172条から第181条)の対象となりうるほか、民法上の不法行為責任(第709条)も問われる可能性があります。

⑧ そもそも契約内容が曖昧(口約束など)

書面での契約を交わさず、口約束や簡単なメッセージのやり取りだけで業務を開始した場合、トラブルが発生した際に「業務範囲」「報酬額」「納期」などの立証が困難になります。契約は口頭でも成立しますが、紛争予防の観点からは、契約書の作成が極めて重要です。

トラブル解決の前に知るべき3つの法律【比較解説】

業務委託トラブルを解決するためには、民法、下請法、フリーランス保護新法という3つの法律の関係性を理解しておくことが重要です。それぞれ保護の範囲やルールが異なります。

全ての契約の基本「民法(債権法)」

民法は、個人や法人間で行われるすべての契約の基本となるルールを定めています。業務委託契約もこの民法が土台となります。「契約とは何か」「約束が守られなかった場合(債務不履行)にどうなるか」といった根本的な事柄は、民法に規定されています。下請法やフリーランス保護新法が適用されない場合でも、民法を根拠に権利を主張することになります。

特定の事業者間取引を守る「下請法」

下請法は、立場の強い親事業者(発注者)が、立場の弱い下請事業者(受注者)に対して不当な要求をすることを防ぐための法律です。下請法が適用されるには、以下の2つの要件を両方満たす必要があります。

- 資本金要件:発注者(親事業者)と受注者(下請事業者)の資本金規模が、法律で定められた区分に該当すること。

- 取引内容要件:取引の内容が、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託のいずれかに該当すること。

この条件を満たす場合、親事業者には書面の交付義務や支払期日(納品から60日以内)の設定義務などが課せられます。

フリーランス等を保護する「フリーランス保護新法」

2024年11月1日に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称:フリーランス保護新法)は、下請法が適用されないような、より小規模な取引を保護対象としています。この法律は、発注事業者が特定受託事業者(従業員を使用しない個人事業主や、代表者一人の法人など)に対し、政令で定める期間(原則1ヶ月)以上の継続的な業務委託を行う場合に適用されます。発注者には、業務内容の明示や報酬の支払期日(納品から60日以内)の設定などが義務付けられます。2025年2月には公正取引委員会による大規模な実態調査が開始されるなど、法律の遵守状況が注視されます。

💡 気づき: つまり、民法が基本ルールで、下請法やフリーランス保護新法は、特に保護が必要な取引に対して、民法に上乗せされる「特別ルール」のような位置づけなんですね。

| 比較項目 | 民法 | 下請法 | フリーランス保護新法 |

|---|---|---|---|

| 主な適用対象 | すべての契約当事者 | 資本金要件と取引内容要件を満たす親事業者と下請事業者 | 事業者と特定受託事業者間の継続的取引(原則1ヶ月以上) |

| 主な義務(発注者側) | 契約内容の履行(報酬支払等) | ・書面の交付義務 ・支払期日(60日以内)の設定義務 ・不当な減額、返品等の禁止 | ・業務内容、報酬等の明示義務 ・支払期日(60日以内)の設定義務 ・一方的な契約解除の制限等 |

| 違反時の相談先 | 弁護士、裁判所など | 公正取引委員会、中小企業庁 | 公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省 |

【今後の動向】2026年施行予定「中小受託取引適正化法(取適法)」について

さらに、2026年1月1日には「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」が施行される予定です。この法律は、主に中小企業間の取引における発注者の優越的地位の濫用を防ぐことを目的としており、下請法やフリーランス保護新法がカバーしない範囲の取引を保護対象とする可能性があります。今後の動向にも注意が必要です。

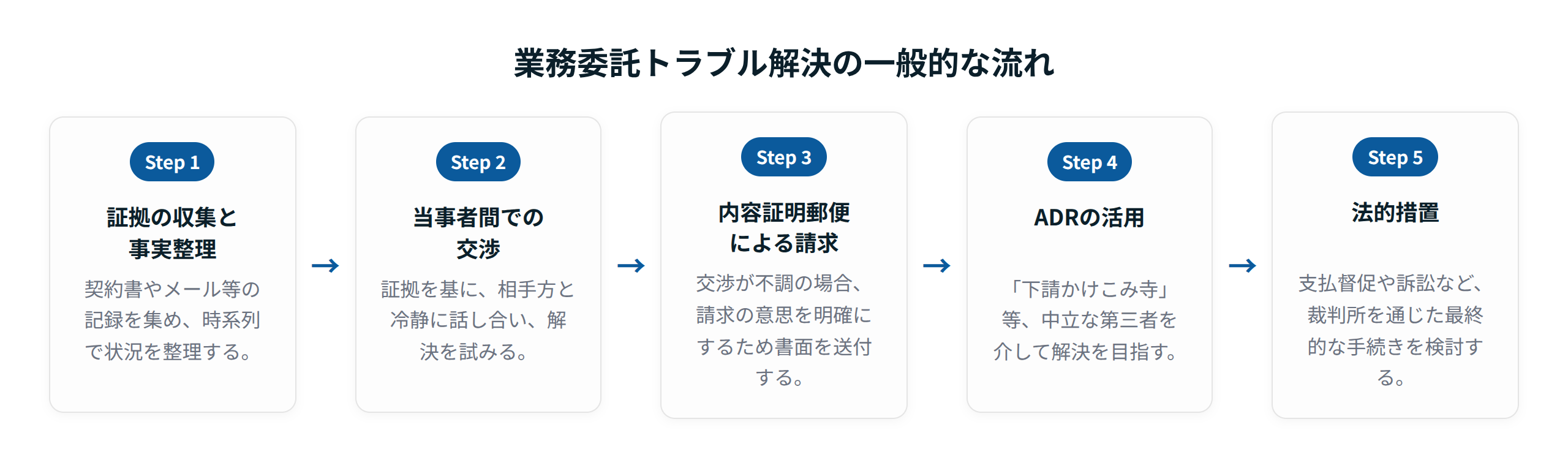

【一般的な対応例】業務委託トラブルの具体的な解決フロー

実際にトラブルが発生してしまった場合、感情的に対立するのではなく、冷静に手順を踏んで対応することが解決への鍵となります。ここでは、一般的な対応の流れを5つのステップで解説します。

Step1:証拠の収集と事実整理(契約書・メールなど)

まず、トラブルに関する証拠をすべて集めましょう。

- 業務委託契約書

- 発注書、請書

- メールやチャットツールでのやり取り履歴

- 納品した成果物

- 請求書や督促状の控え

これらの証拠をもとに、「いつ、誰が、何を約束し、実際に何が起こったのか」を時系列で整理します。

Step2:当事者間での交渉

証拠と事実整理が完了したら、まずは相手方と直接交渉を試みます。電話やメールで、こちらの主張(未払い報酬の請求など)と、その根拠となる事実を冷静に伝え、解決策を探ります。

Step3:内容証明郵便による請求

当事者間での交渉が不調に終わった場合や、相手が話し合いに応じない場合には、内容証明郵便を送付することが有効な手段となり得ます。内容証明郵便は、送付した文書の内容を郵便局が証明するもので、一般的には請求の意思を明確化し、紛争解決交渉の記録として機能します。

Step4:ADR(裁判外紛失解決手続)の活用

訴訟は時間も費用もかかるため、その前にADR(裁判外紛失解決手続)の利用を検討する方法があります。ADRとは、中立的な第三者(専門家)が間に入り、話し合いによる解決を目指す手続きです。訴訟に比べて手続きが比較的簡単で、費用も抑えられ、非公開で進められることが多いという特徴があります。

- 下請かけこみ寺:下請取引に関する相談や、紛争解決のサポートを行っています(出典:中小企業庁)。

- フリーランス・トラブル110番:フリーランスの方が直面する様々なトラブルについて、弁護士による相談を無償で受けられます(出典:厚生労働省委託事業)。

Step5:最終手段としての法的措置(支払督促・訴訟)

ADRでも解決しない場合は、裁判所を通じた法的手続きを検討します。

- 支払督促:金銭の支払いを求める場合に利用できる簡易な手続き。相手方から異議が出なければ、強制執行が可能になります。

- 少額訴訟:60万円以下の金銭請求を対象とした、原則1回の期日で判決が出る迅速な裁判手続きです。

- 通常訴訟:請求額が大きい場合や、争点が複雑な場合に利用します。

これらの法的手続きは専門的な知識が必要となるため、弁護士に相談することをおすすめします。

【立場別】トラブルを未然に防ぐ契約書7つのチェック項目

トラブルの多くは、契約内容が不明確であることに起因します。ここでは、発注者・受注者双方の視点から、契約書作成時に一般的に盛り込むことが期待される7つの項目を解説します。

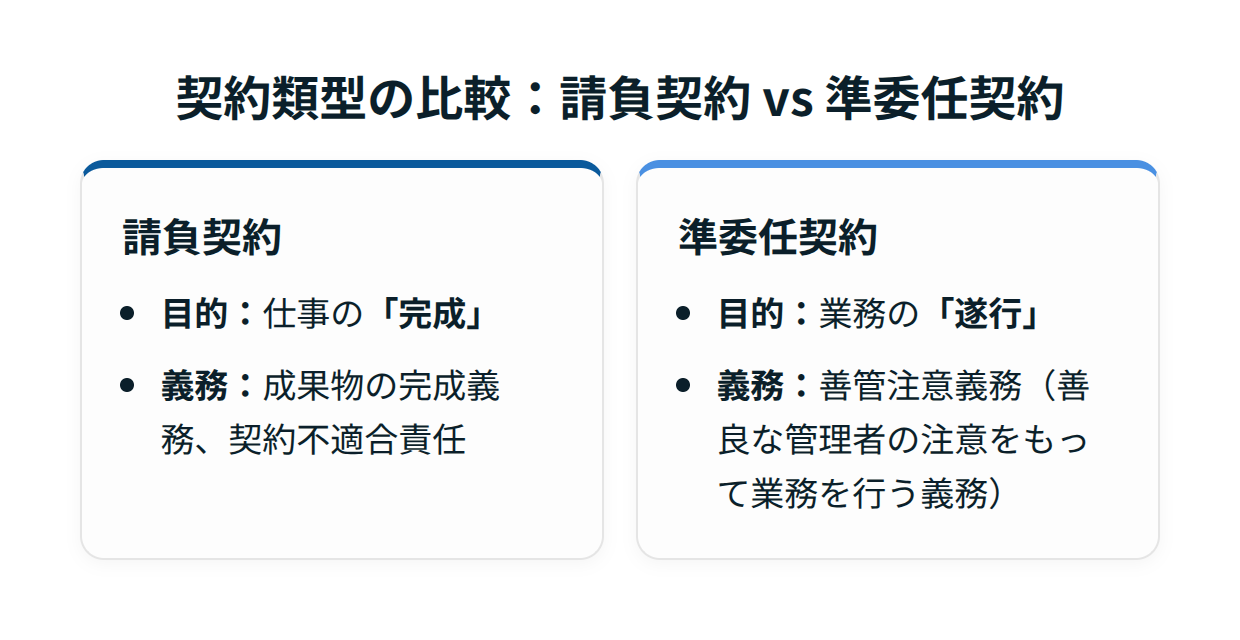

<共通>契約類型(請負 or 準委任)の明記

まず、契約の性質が「請負」なのか「準委任」なのかを明確にしましょう。

- 請負契約:仕事の「完成」を目的とします。受注者は成果物を完成させる義務を負い、品質に問題があれば契約不適合責任を問われます。

- 準委任契約:業務の「遂行」を目的とします。受注者は善良な管理者の注意をもって業務を行う義務(善管注意義務)を負いますが、必ずしも成果を保証するものではありません。

この区別が曖昧だと、成果物の品質をめぐるトラブルに発展しやすくなります。

ご注意:「偽装請負」は別の問題です

契約形式が「業務委託」でも、実態として発注者から具体的な指揮命令(始業・終業時刻の管理、業務の進め方への詳細な指示など)を受けている場合、「偽装請負」と判断されることがあります。これは契約上のトラブルではなく労働問題であり、相談先は労働基準監督署などになります。

<共通>業務範囲・成果物の仕様

「何を」「どこまで」行うのかを、できる限り具体的に記載します。

- 発注者側:期待する業務内容や成果物の仕様(機能、デザイン、品質基準など)を明確にすることで、認識のズレを防ぎます。

- 受注者側:対応範囲を明確にすることで、契約外の追加要求(スコープクリープ)を防ぎます。

<共通>報酬額・支払条件・支払期日

金額はもちろん、計算方法(固定、時間単価など)、支払条件(検収完了後、月末締め翌月末払いなど)、支払期日を明確に定めます。

| (記載例) 第X条(報酬) 1. 本業務の対価として、甲は乙に対し、金XX円(消費税別途)を支払う。 2. 甲は、乙が納品した成果物の検収が完了した日の属する月の末日をもって締め、翌月末日までに、乙が指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。 |

<共通>知的財産権の帰属

成果物(デザイン、ソフトウェア、文章など)に関する著作権などの知的財産権が、納品後どちらに帰属するのかを明記します。特に発注者側が成果物を自由に利用したい場合は、「成果物の納品をもって、その知的財産権は発注者に移転する」といった譲渡条項が不可欠です。

<共通>契約不適合責任の範囲・期間

請負契約の場合、成果物に契約内容と異なる点があった場合の責任について定めます。民法上、買主は不適合を知った時から1年以内に通知する義務がありますが、契約で修正に応じる期間(例:検収後6ヶ月以内)や、責任の範囲を限定する特約を設けることも可能です。

<共通>秘密保持義務

業務を通じて知り得た相手方の技術情報、顧客情報などの秘密情報を、第三者に漏らさない義務を定めます。秘密情報の範囲を具体的に定義することが重要です。

<共通>契約解除の条件

どのような場合に契約を解除できるのかを具体的に列挙します。相手方の重大な契約違反や、支払い遅延、倒産といった事態を想定して定めておくことで、万が一の際にスムーズな契約終了が可能になります。

業務委託トラブルの相談先

トラブルが当事者間での解決が難しいと感じたら、専門の相談窓口を活用しましょう。

公的な相談窓口

- 下請かけこみ寺(中小企業庁):下請法に関わる取引の相談に幅広く対応しています。

- フリーランス・トラブル110番(厚生労働省委託事業):フリーランスの方が抱える様々な取引上のトラブルについて、弁護士による相談を無償で受けられます。

- 法テラス(日本司法支援センター):収入などの条件を満たす場合、法律相談を無償で受けられる制度があります。

法的措置も視野に入れるなら弁護士へ

内容証明郵便の作成、相手方との交渉代理、訴訟などの法的手続きを具体的に進める場合は、弁護士への相談が不可欠です。初回相談の費用がかからない法律事務所もありますので、まずは相談してみることをお勧めします。

まとめ:トラブルは予防が最善策。不安な点は専門家へ相談を

業務委託におけるトラブルは、発注者・受注者双方にとって大きな負担となります。この記事で見てきたように、トラブルの多くは、事前の契約内容の確認不足や、適用される法律への理解不足から生じます。

- トラブル予防:契約書の内容を十分に確認し、業務範囲、報酬、知的財産権の帰属などを明確に定めることが最も重要です。

- トラブル発生時:まずは冷静に証拠を整理し、交渉、ADR、法的措置といった段階的な解決フローを念頭に置いて行動しましょう。

- 法律の活用:下請法やフリーランス保護新法など、自身の立場を守るための法律を知っておくことで、より有利に交渉を進められる可能性があります。

もし契約内容に不安があったり、すでにトラブルに直面してしまったりした場合は、一人で抱え込まず、公的な相談窓口や弁護士といった専門家の力を借りることが、早期解決への確実な一歩となります。

免責事項

本記事は、業務委託契約に関する一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言ではありません。記事の内容は、作成日時点の法令等に基づいています。実際の契約やトラブル対応にあたっては、最新の法令や、ご自身の契約書の具体的な条項を必ずご確認の上、必要に応じて弁護士等の専門家にご相談ください。

参考資料

- 民法(e-Gov法令検索, 2023年改正)

- 下請代金支払遅延等防止法(e-Gov法令検索, 2024年)

- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護新法)(e-Gov法令検索, 2024年)

- 著作権法(e-Gov法令検索, 2024年)

- 個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索, 2024年)

- 中小企業庁「下請かけこみ寺」

- 厚生労働省「フリーランス・トラブル110番」

- 内閣官房「フリーランス実態調査結果」(2024年)

植野洋平 |弁護士(第二東京弁護士会)

検察庁やベンチャー企業を経て2018年より上場企業で勤務し、法務部長・IR部長やコーポレート本部の責任者を経て、2023年より執行役員として広報・IR・コーポレートブランディング含めたグループコーポレートを管掌。並行して、今までの経験を活かし法務を中心に企業の課題を解決したいと考え、2022年に植野法律事務所を開所。